En 2020, la nouvelle direction du musée décide d’une restauration ambitieuse, afin de redonner au décor de Gustave Caillebotte toute son ampleur. Le musée n’est pas seul dans ce projet : il bénéficie des conseils du C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) et d’un comité scientifique créé à cette occasion.

La restauration a comporté plusieurs phases :

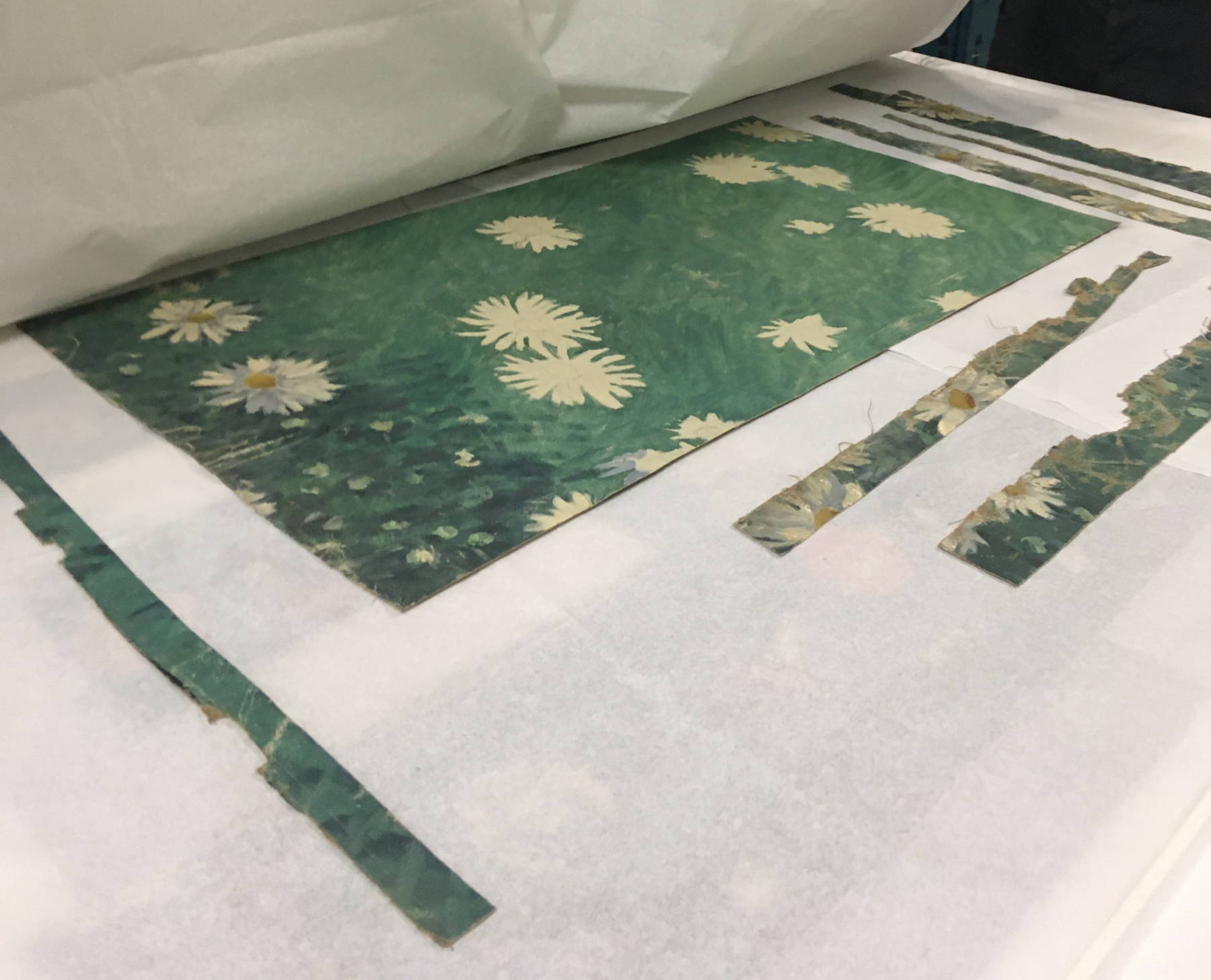

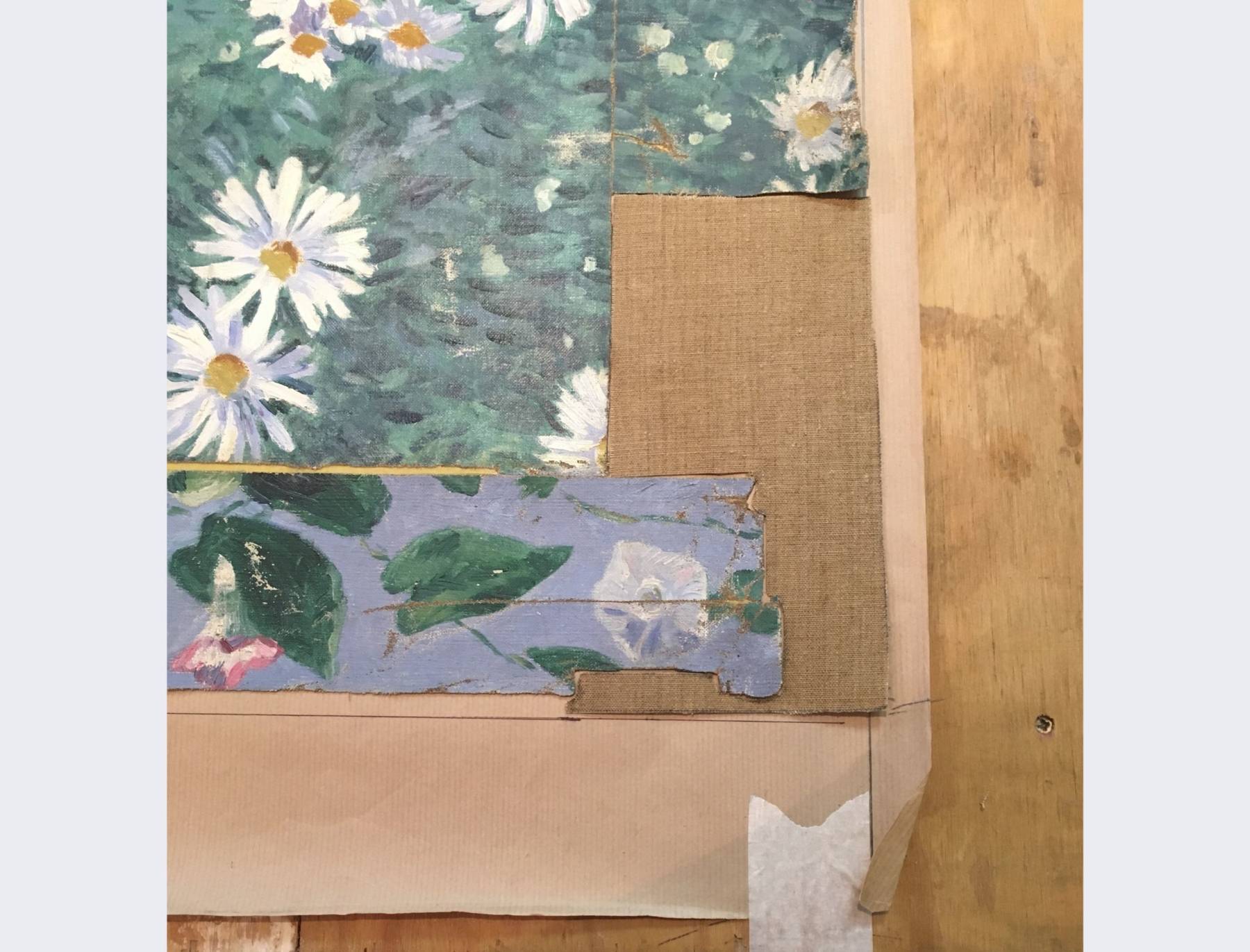

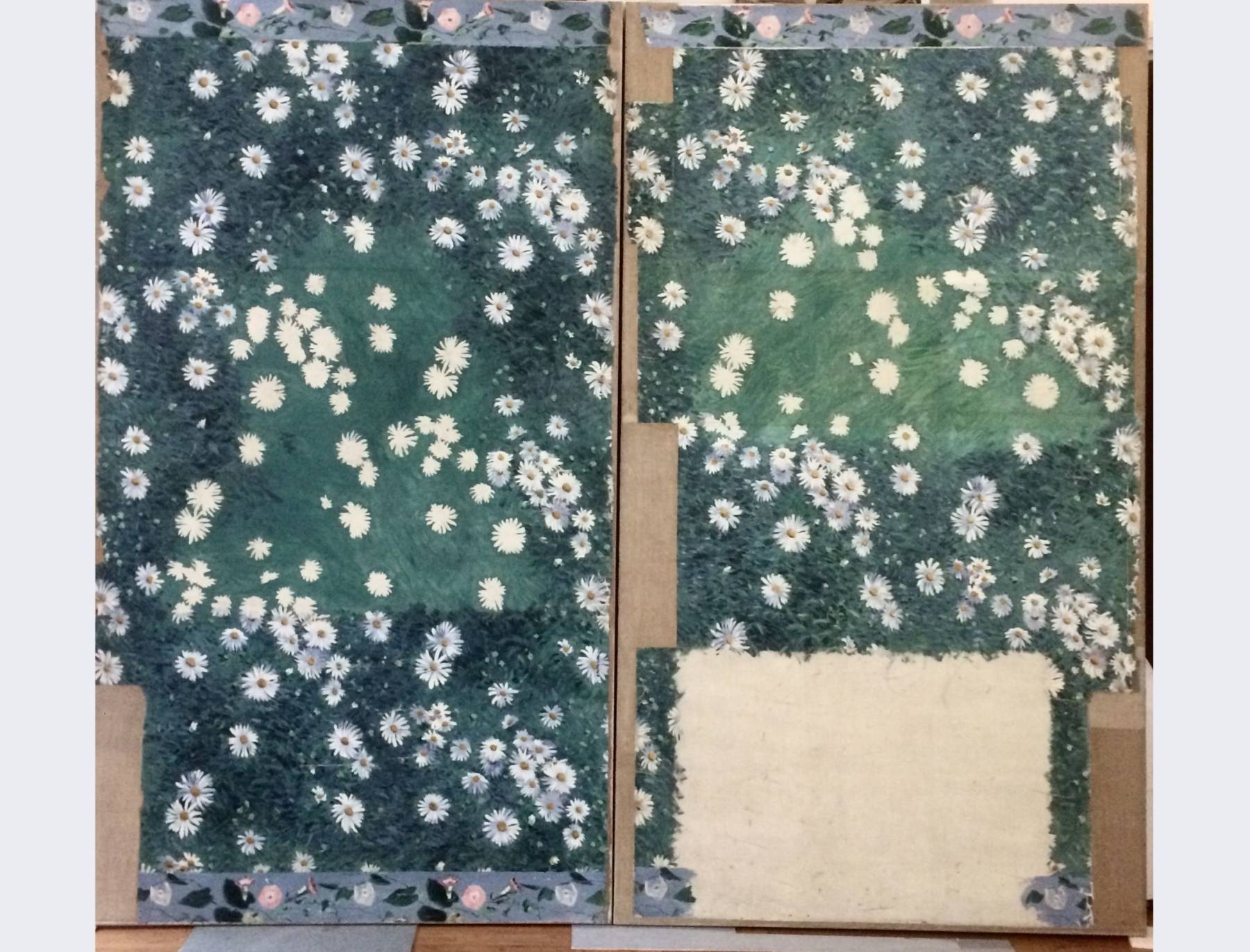

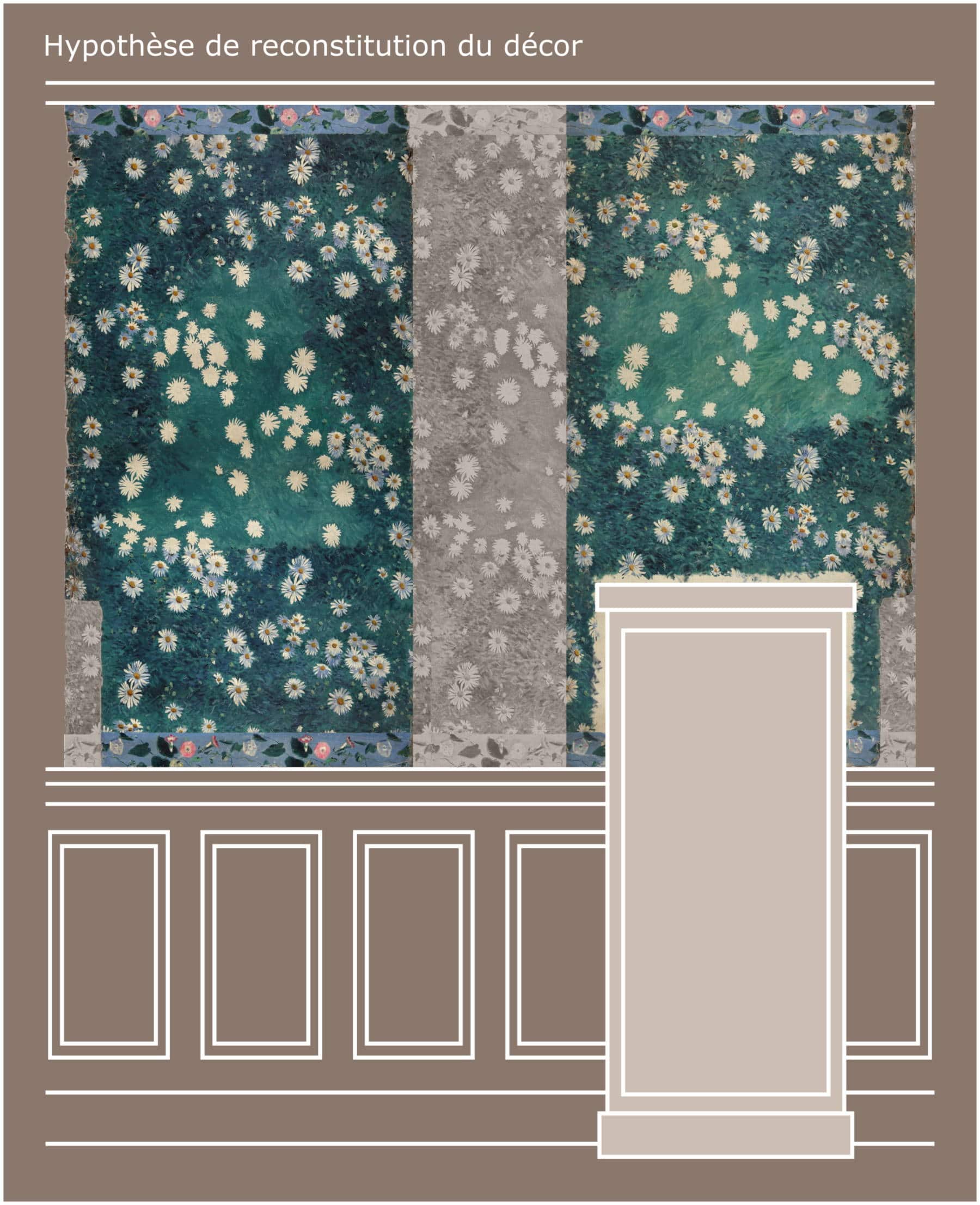

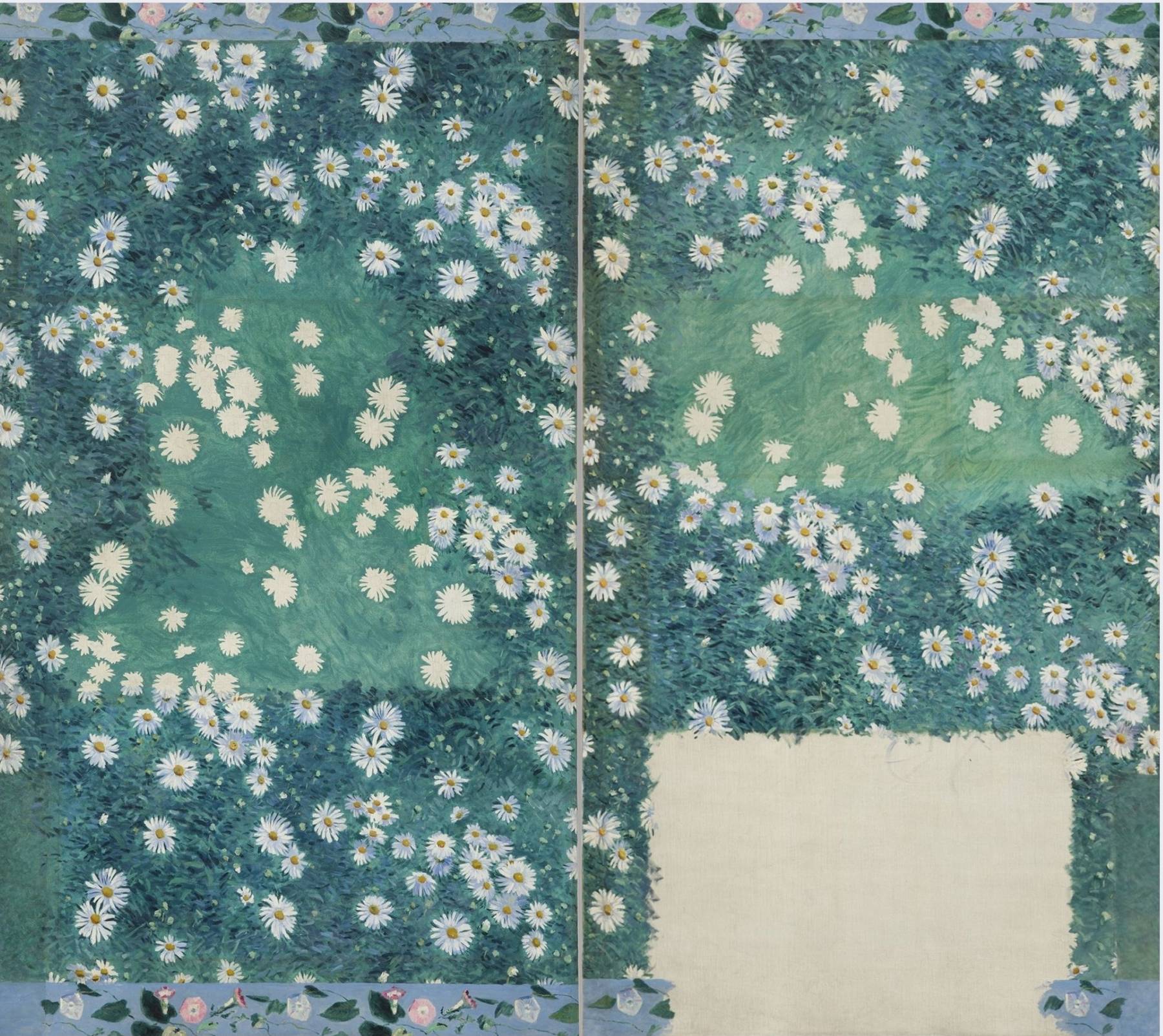

Les sept morceaux rectangulaires sur châssis ont été démontés, remis à plat, et assemblés avec les autres fragments, comme un immense puzzle, sur deux grands châssis.

Le vernis qui avait été appliqué sur certains fragments a été allégé, de façon à restaurer l’aspect relativement mat du décor de Gustave Caillebotte.

Les fragments manquants ont été remplacés par des morceaux de toile d’une épaisseur et d’un grain similaire à celle utilisée par Caillebotte, de façon à assurer la solidité de l’œuvre restaurée. C’est ce qu’on appelle le rentoilage.

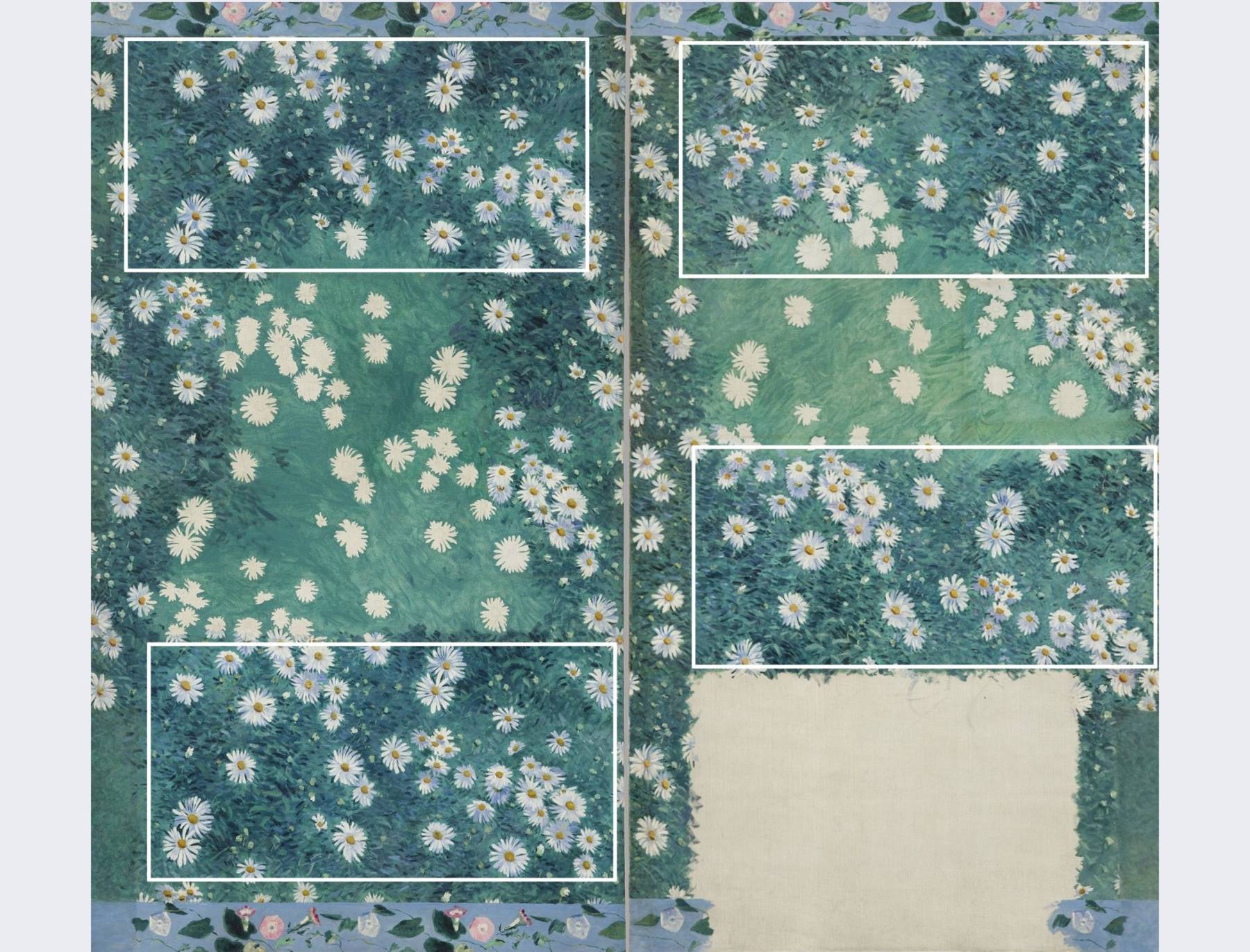

Afin que l’œuvre soit plus facilement lisible et compréhensible par le public, deux types de réintégration picturale ont été choisis. Pour les fragments manquants qui étaient visibles sur les photographies d’archives, les restaurateurs ont reconstitué le motif des fleurs. Les lacunes pour lesquelles il n’existe aucune trace photographique ont été restituées en bleu ou en vert, selon leur position sur les panneaux reconstitués.

Ces réintégrations picturales sont visibles lorsqu’on s’approche du tableau : de légères différences de teinte permettent de ne pas les confondre avec les parties peintes par Caillebotte, tout en préservant la lisibilité de l’ensemble. Elles sont aussi réversibles et pourront être ôtées si des recherches futures mettent au jour des informations contredisant celles sur lesquelles sont basées les hypothèses actuelles.